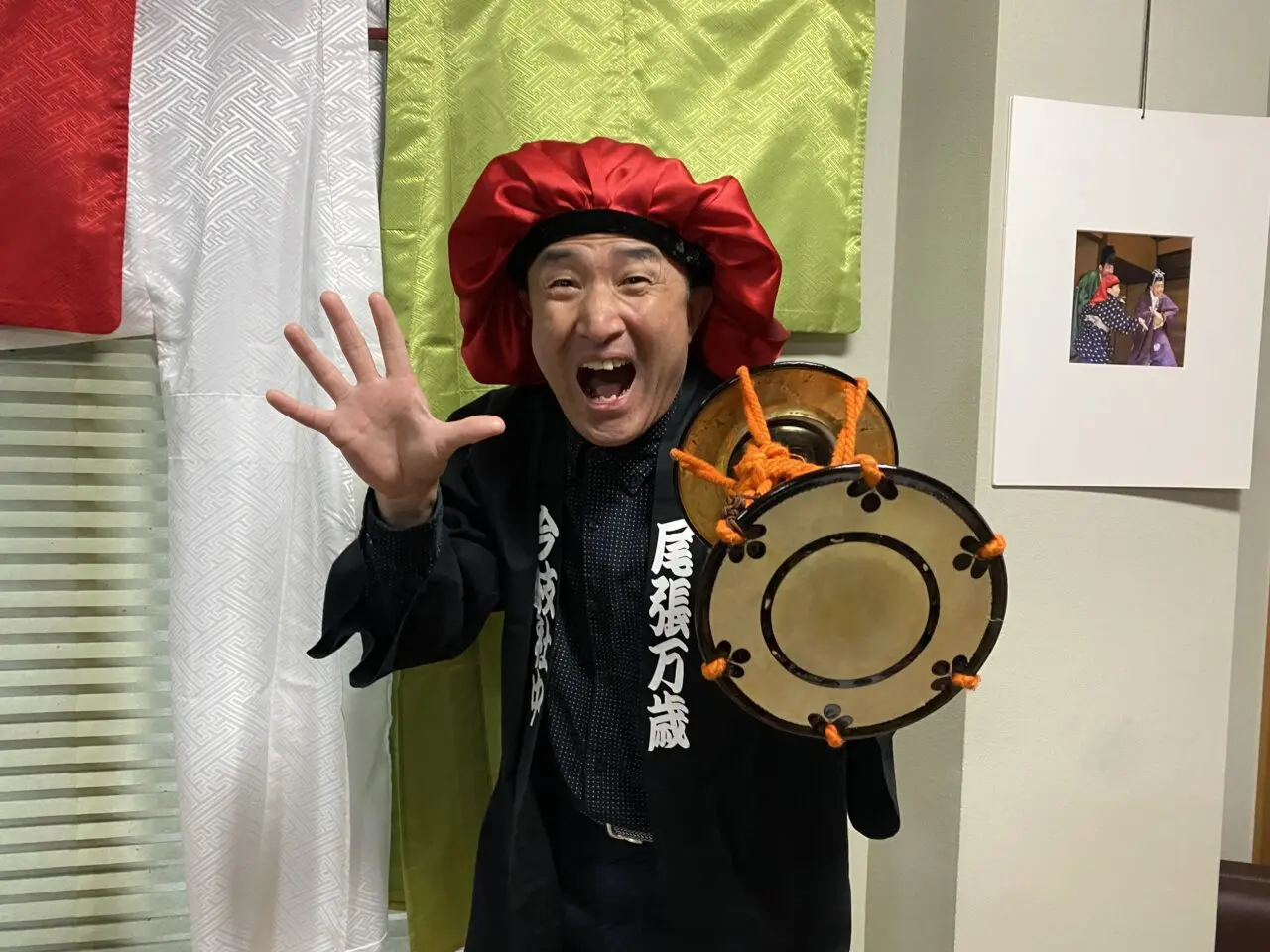

【名古屋市東区】しゃべくり漫才の“源流”は名古屋にあった!?尾張万歳を継ぐ今枝増笑門さんに聞く

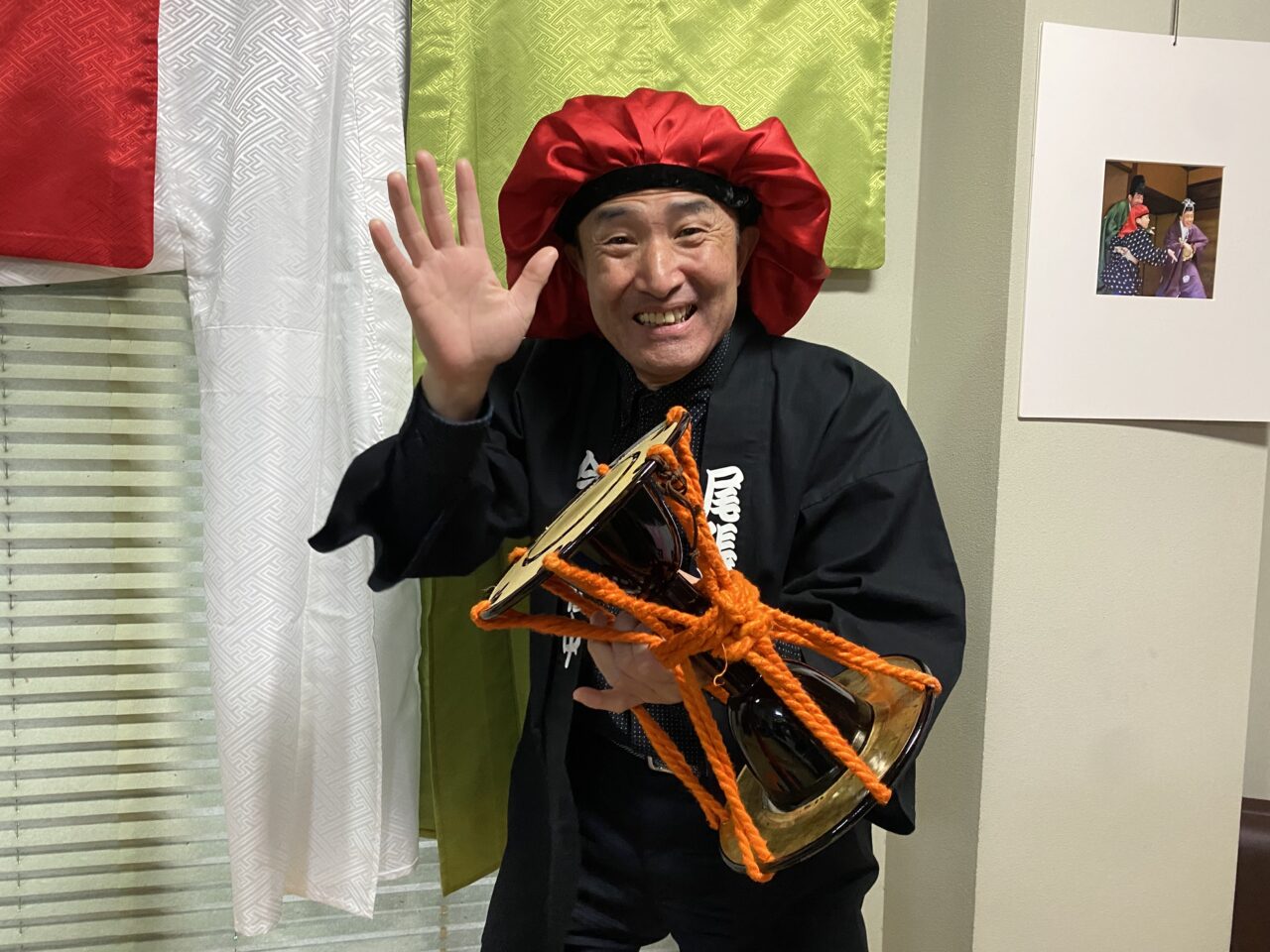

名古屋市東区山口町に拠点を置き、尾張万歳(おわりまんざい)を今に伝える「今枝社中」。その主宰である今枝増笑門(いまえだ・ますえもん)さんに、尾張万歳の魅力や歩んできた道のりについて伺いました!

名古屋市東区山口町に拠点を置き、尾張万歳(おわりまんざい)を今に伝える「今枝社中」。その主宰である今枝増笑門(いまえだ・ますえもん)さんに、尾張万歳の魅力や歩んできた道のりについて伺いました!

東文化小劇場にて※画像提供:今枝社中様

尾張万歳は、一般的な漫才のように「笑わせる」ためだけの芸ではありません。もともとは祝いの席で、人や出来事をめでたく祝うための芸能です。祝いの言葉に合わせて小鼓や鉦が鳴り、声とリズムで場を清め、参加者と喜びを分かち合う。その場の空気を整え、共に祝う文化として、何百年も名古屋で受け継がれてきました。

京都から始まった「伝統芸能との出会い」

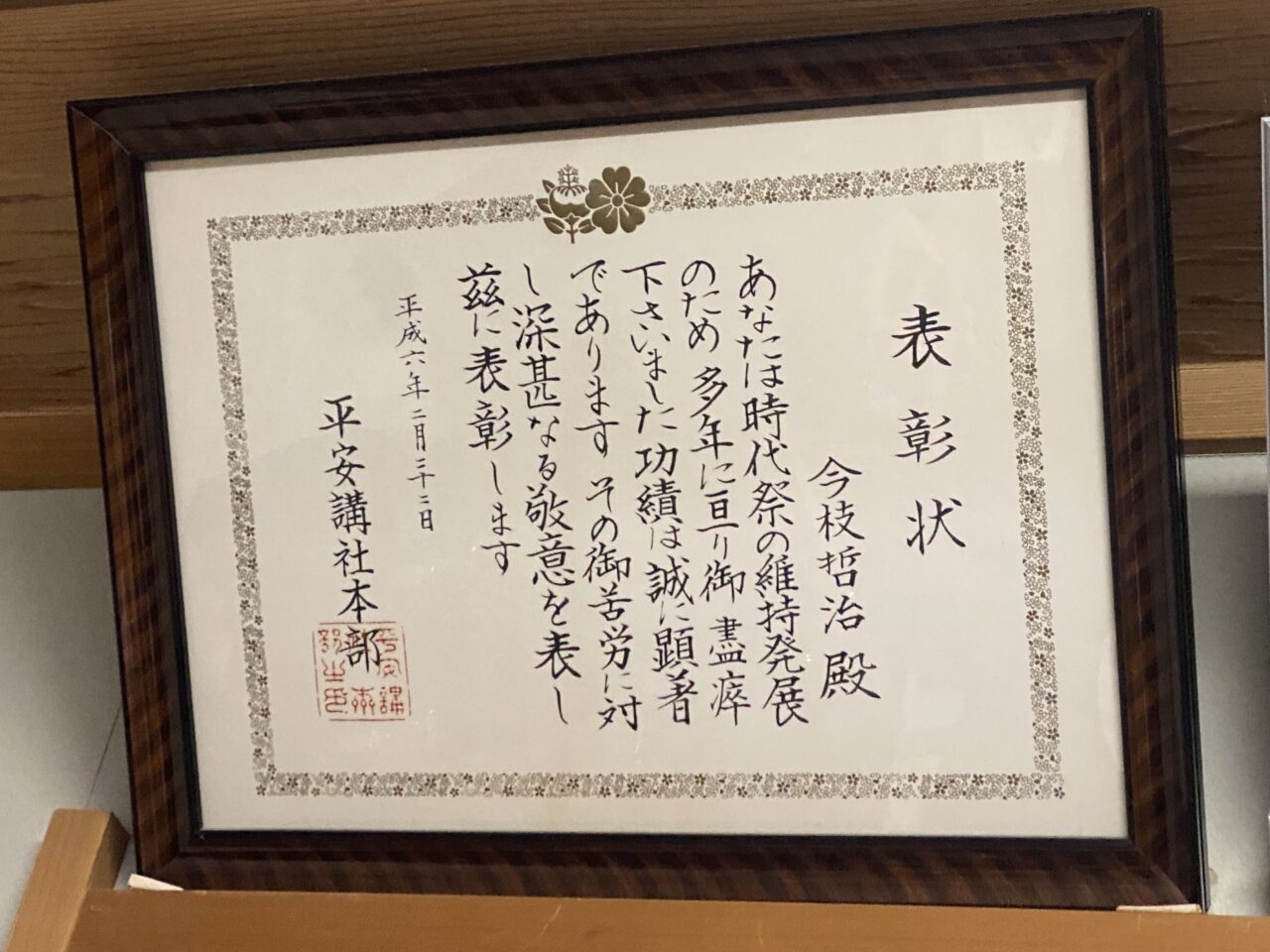

当時、30代という若さで平安講社本部から表彰も。

今枝さんが伝統芸能に初めて触れたのは、京都の大学時代でした。毎年10月に行われる京都三大祭のひとつ「時代祭」に学生として参加したことがきっかけです。

「京都には日常の中に伝統行事があり、その空気感が本当に心地よかった。自分もこの世界に関わりたいと思いました」

その後、就職で仙台へ。青葉まつりの「すずめ踊り」に触れ、さらに転勤で青森に渡り、「ねぶた祭」にも参加。京都、仙台、青森と、土地ごとに根付く文化の熱気を肌で感じながら、約9年間を過ごしました。

「各地で感じた『文化の力』は、単なる伝統ではなく、人々の暮らしや心を支えるものだと実感しました」

こうして、各地の祭りや芸能の魅力に触れる経験が、今枝さんの文化への思いを深めていきました。

名古屋に戻り、探し求めた「一生をかける文化」

※画像提供:今枝社中様

29歳で名古屋に戻った今枝さんは、自分自身に問いかけました。

「自分の生まれたこの地で、一生をかけて守るべき文化は何だろう?」

市役所や県庁、NHK、図書館を一年かけて回り、最終的に行き着いたのが尾張万歳でした。しかし、そこには継承者がほとんどいないという現実がありました。

「これはやらなきゃ途絶えてしまう。覚悟を決めて飛び込みました」

知多市の保存会に13年間在籍した後、現在は息子さんと娘さん、さらに小学生から大人まで約12人の仲間と共に活動。地域の行事や祝いの場に足を運び、文化を伝え続けています。

しゃべくり漫才の“ルーツ”は、じつは名古屋

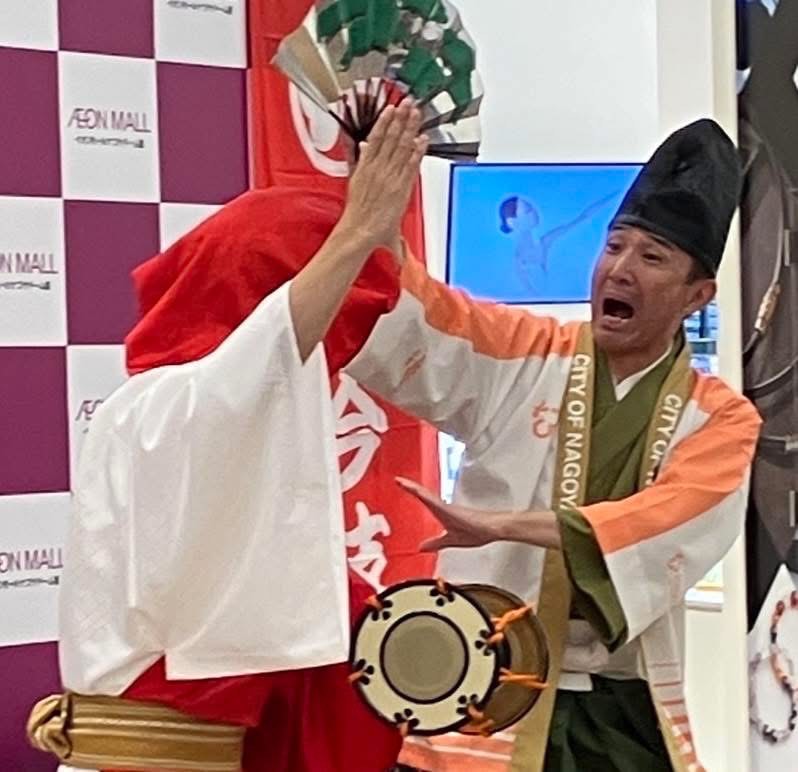

イオンモールナゴヤドーム前にて※画像提供:今枝社中様

現代に広まる「しゃべくり漫才」は大正〜昭和期に大阪で発展しました。しかし、尾張万歳にはその原型が残っており、“生きた文化財”として現代まで受け継がれています。

言葉とリズムで祝いの意味を伝える尾張万歳は、単なる娯楽ではなく、地域の歴史や人々の心をつなぐ大切な役割も担っているのです。

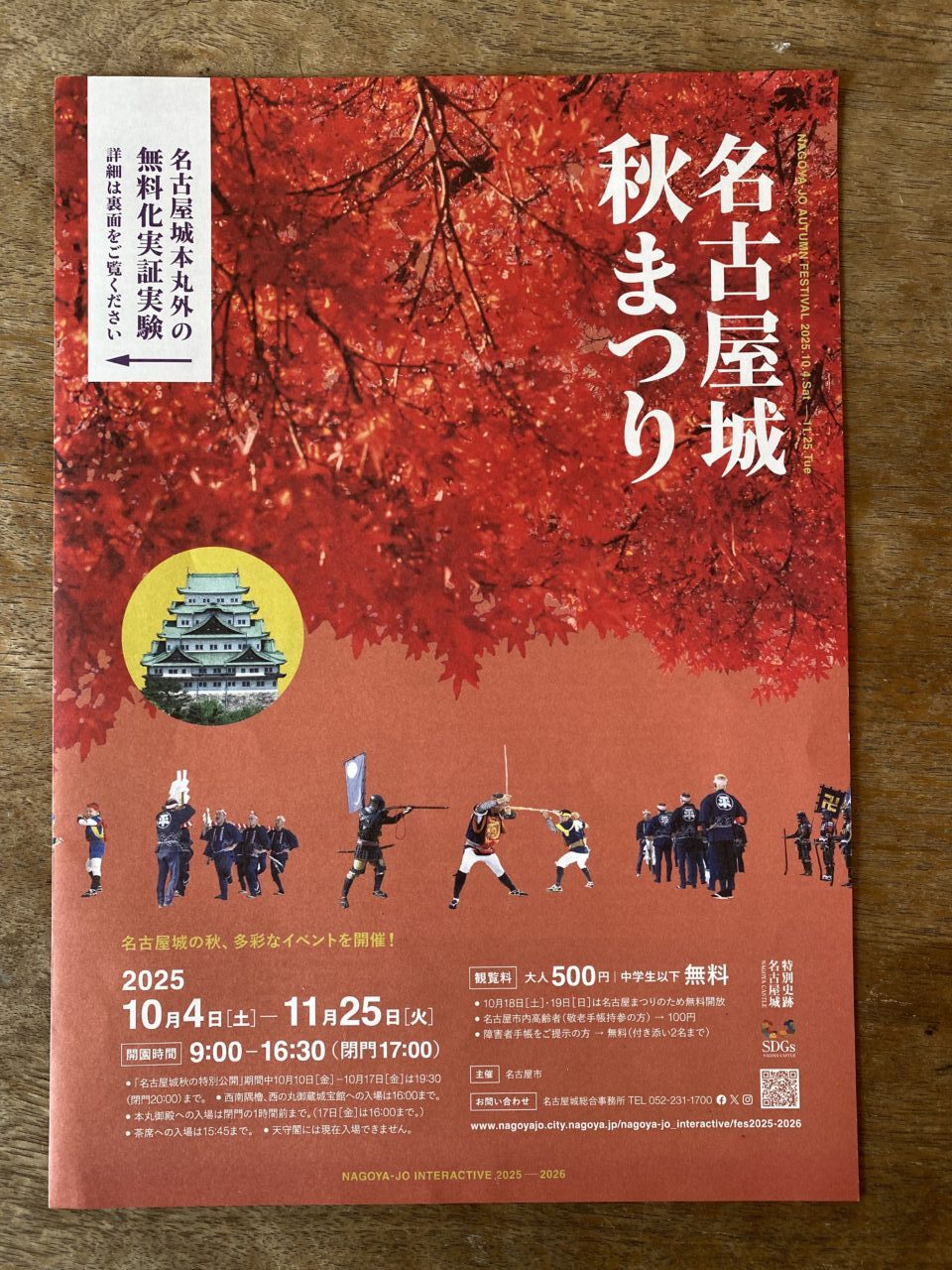

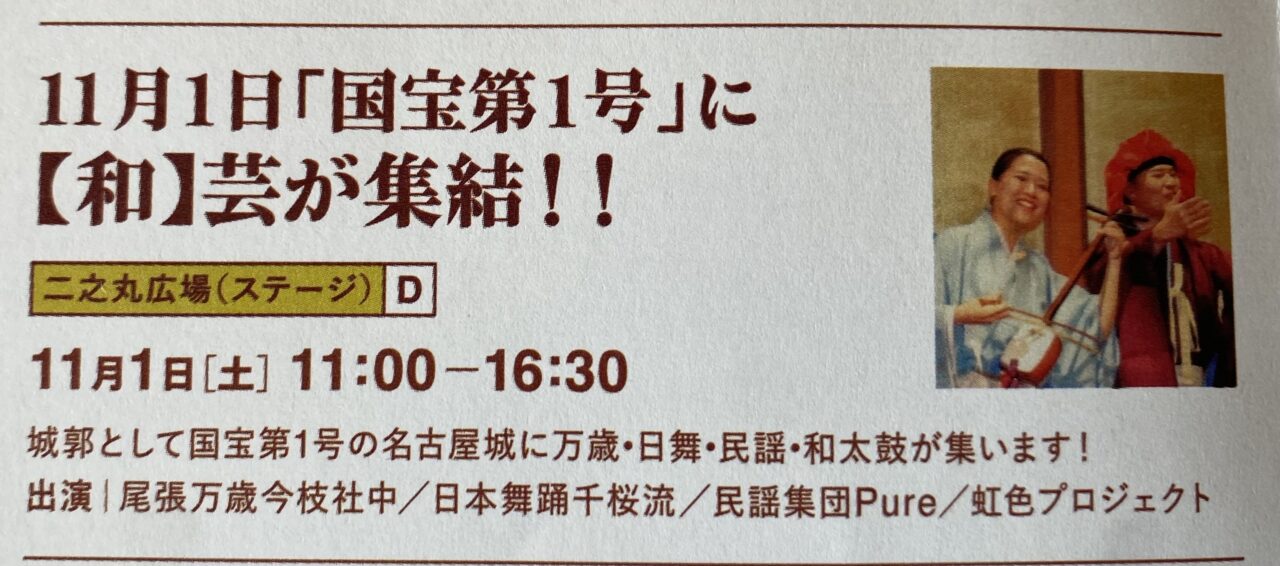

名古屋城 秋まつりで観られます!

今年の秋、今枝社中は名古屋城 二之丸広場ステージに出演します!

今年の秋、今枝社中は名古屋城 二之丸広場ステージに出演します!

「国宝第1号に和芸が集結!」

「国宝第1号に和芸が集結!」

出演日:2025年11月1日(土)

会場:名古屋城 二之丸広場ステージ(D)

公演時間:今枝社中登場時間は11:00〜 / 14:00〜(2回公演)

他にも「日本舞踊千桜流」「民謡集団Pure」「虹色プロジェクト」が出演します。

尾張万歳の小鼓と口上が名古屋城に響く、貴重な機会です。この生の体験はこの日だけ。ぜひ、名古屋で育まれた“祝いの芸”の息吹を感じてください。 名古屋で育まれ、受け継がれ、今も生き続ける尾張万歳。この秋、名古屋城でその魅力を体感してみませんか?

名古屋で育まれ、受け継がれ、今も生き続ける尾張万歳。この秋、名古屋城でその魅力を体感してみませんか?

名古屋城はこちら