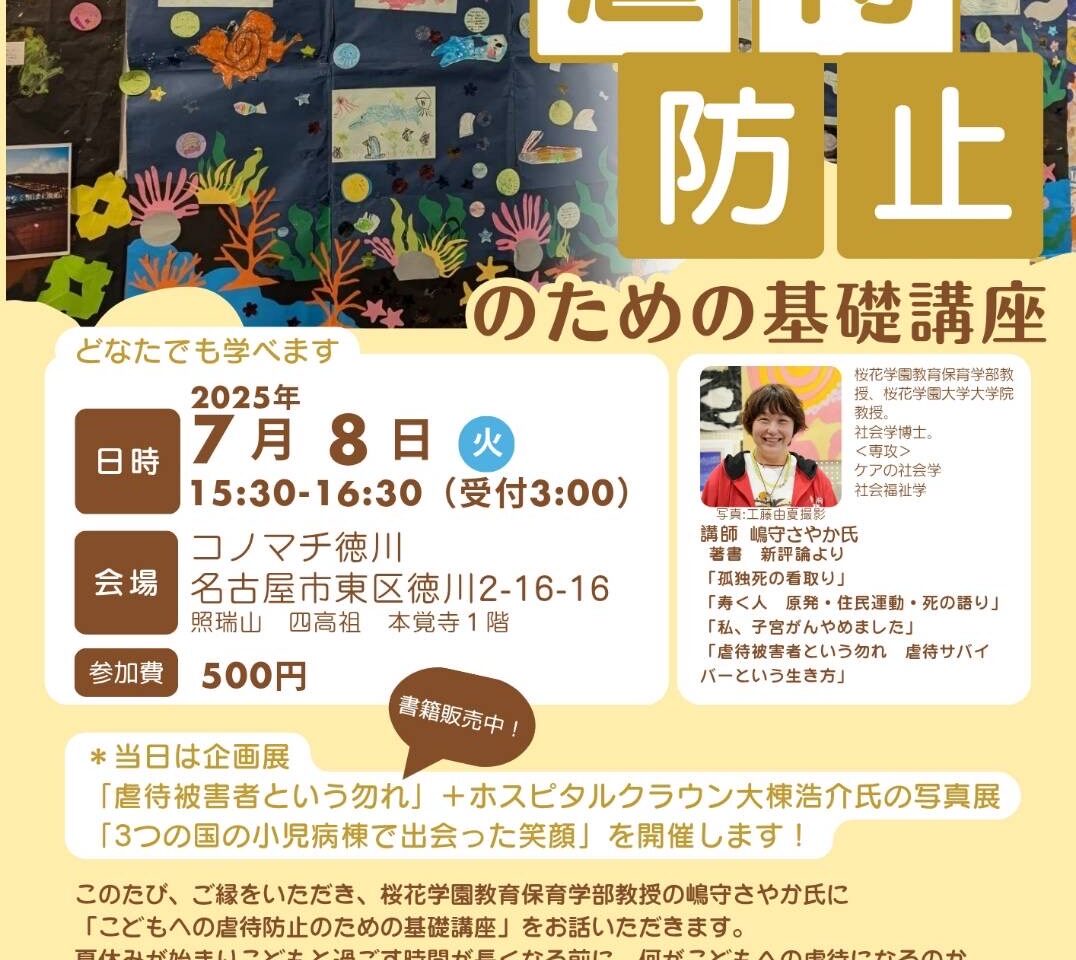

【名古屋市東区】「一人じゃないよ、つながろう」虐待防止の講座がコノマチ徳川で開催されました

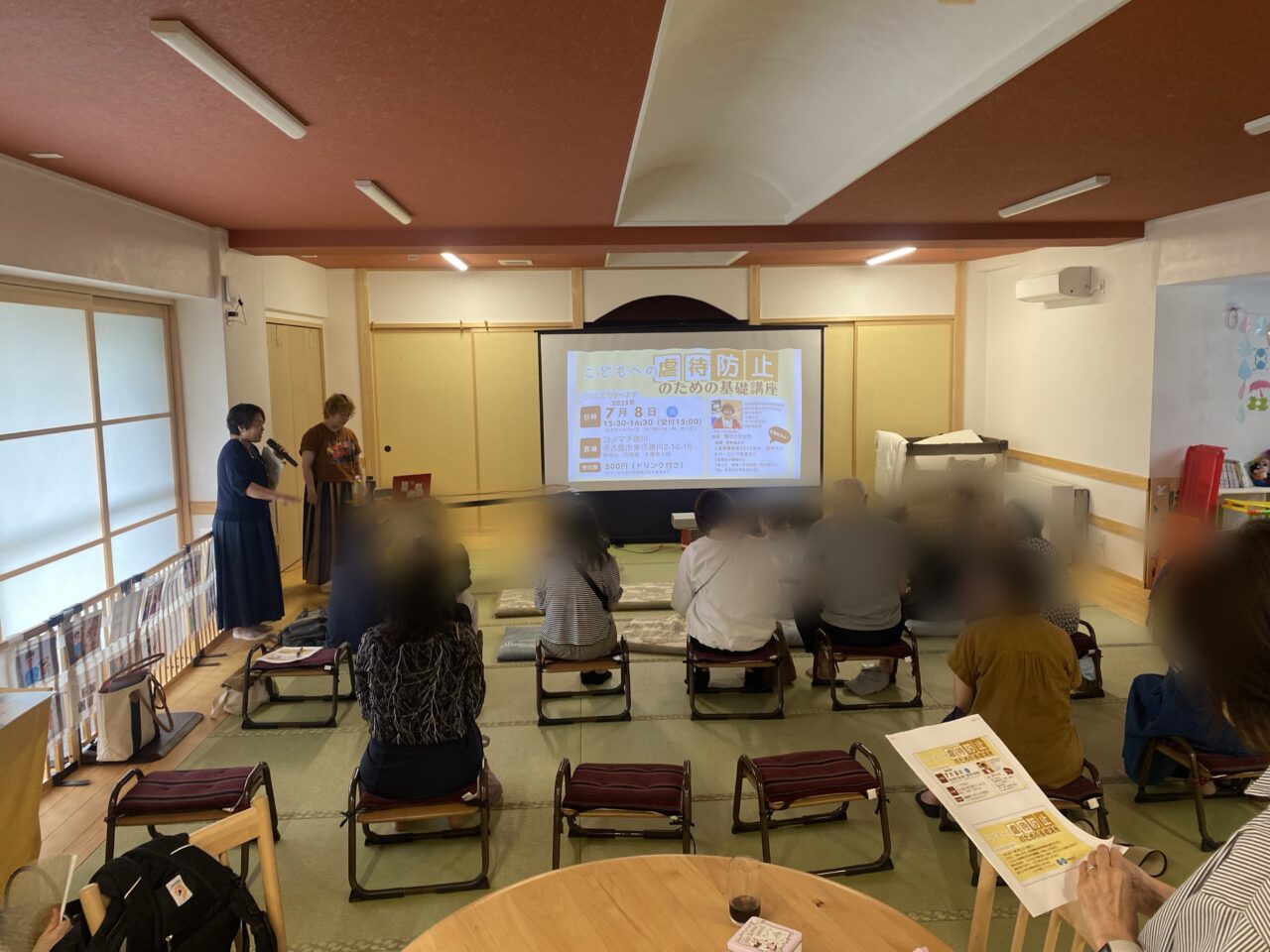

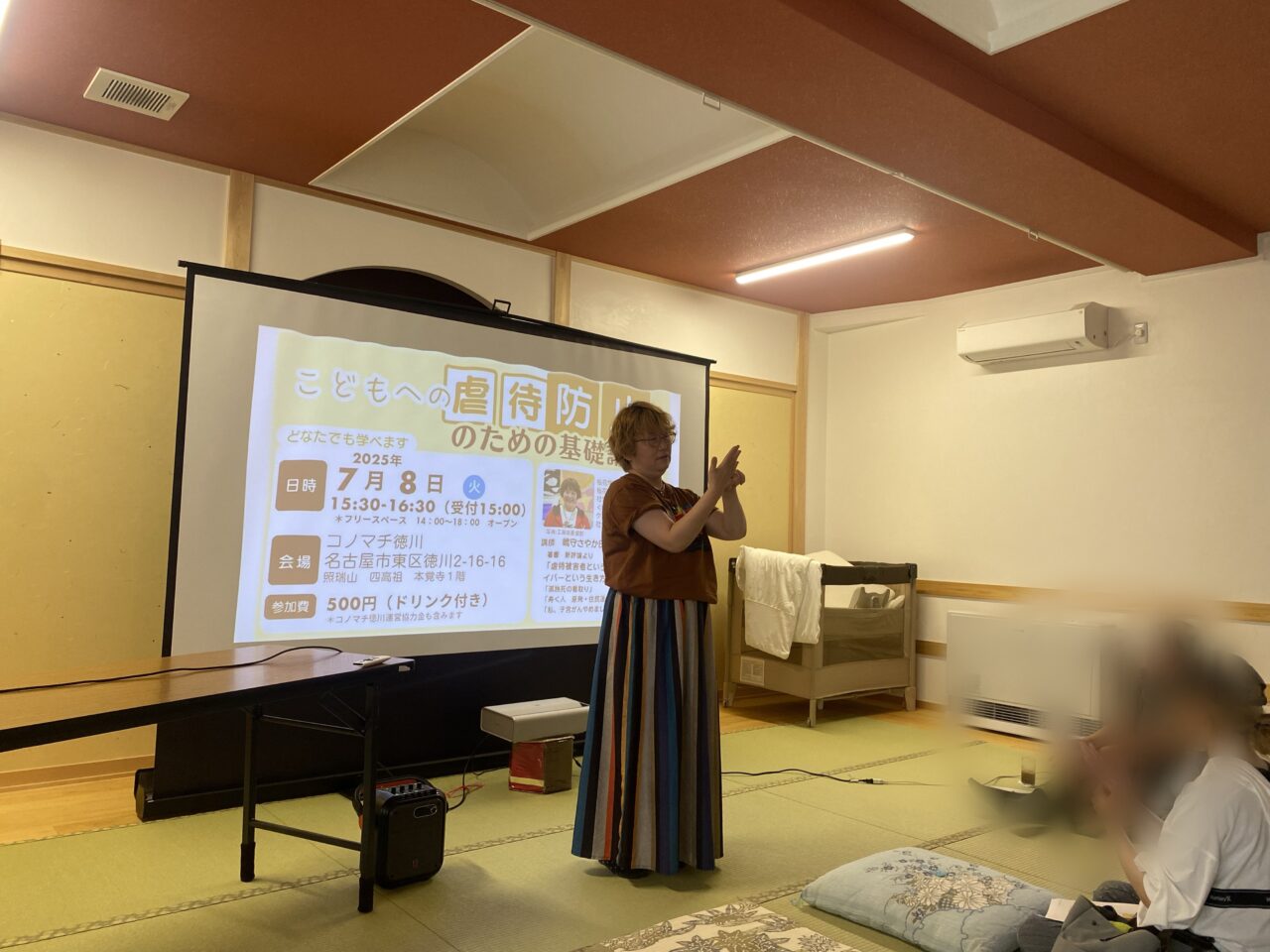

2025年7月8日(火)、名古屋市東区の「コノマチ徳川」にて、「こどもへの虐待防止のための基礎講座」が開催されました。講師は、桜花学園大学 教育保育学部教授であり、著書『虐待被害者という勿れ』(新評論)でも知られる嶋守さやかさん。

2025年7月8日(火)、名古屋市東区の「コノマチ徳川」にて、「こどもへの虐待防止のための基礎講座」が開催されました。講師は、桜花学園大学 教育保育学部教授であり、著書『虐待被害者という勿れ』(新評論)でも知られる嶋守さやかさん。

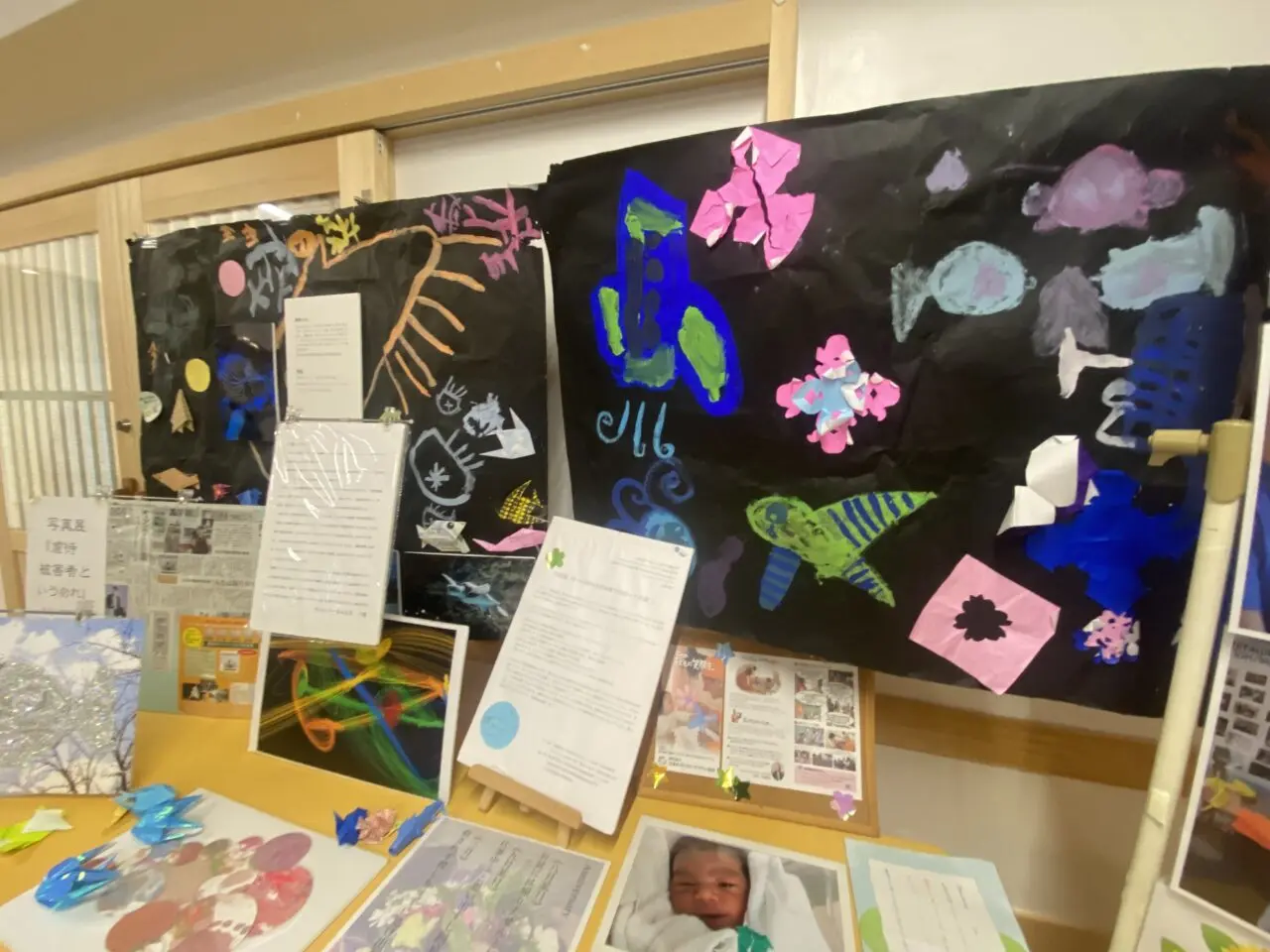

会場では、同時期に企画展『虐待被害者という勿れ』も開催中。虐待を受けて育った方々“虐待サバイバー”の想いが詰まった、写真や絵画、和歌などの作品が並び、虐待の実態やその背景にある心の声を、静かに、しかし力強く伝えていました。

会場では、同時期に企画展『虐待被害者という勿れ』も開催中。虐待を受けて育った方々“虐待サバイバー”の想いが詰まった、写真や絵画、和歌などの作品が並び、虐待の実態やその背景にある心の声を、静かに、しかし力強く伝えていました。 講座にはさまざまな年代の方が訪れていました。

講座にはさまざまな年代の方が訪れていました。 講師を務める嶋守さやかさん。テーマが“虐待”ということで、正直なところ少々身を固くしていましたが、初めはアイスブレイクも兼ねた(?)手相のお話から!隣の人同士で「あなたはどう?」と見比べてみたりと、和気あいあいとした雰囲気。

講師を務める嶋守さやかさん。テーマが“虐待”ということで、正直なところ少々身を固くしていましたが、初めはアイスブレイクも兼ねた(?)手相のお話から!隣の人同士で「あなたはどう?」と見比べてみたりと、和気あいあいとした雰囲気。

虐待とは「おかしいと気づけないほど日常に溶け込んだ状態」

講座で“実はこれも児童虐待”、例えば子どもの目の前での夫婦喧嘩などや、児童相談所の虐待対応件数の推移、児童養護施設への入所理由の変化(昭和58年度と令和元年の比較)など、データをもとに基本的知識と実情を学びました。

講座で“実はこれも児童虐待”、例えば子どもの目の前での夫婦喧嘩などや、児童相談所の虐待対応件数の推移、児童養護施設への入所理由の変化(昭和58年度と令和元年の比較)など、データをもとに基本的知識と実情を学びました。

なかでも、児童養護施設への入所理由の変化の3位~1位が昭和と令和ではまったく異なり、昭和58年の理由が、父母の死亡・行方不明や、離婚や入院と、家庭環境の変化や喪失による物理的な理由であるのに対し、令和7年の1位は、虐待・養育放棄や、父母の精神疾患、養育拒否と、子どもを「守れない・育てられない」という心理的・社会的な理由が中心になっています。

嶋守さんは「虐待とは、落ち着いていて、それがおかしいと気づけないほど、日常に溶け込んでいる状態」と語ります。感情的に怒鳴ったり、手をあげたりしてしまうことが誰にでも起こり得ることだと認めたうえで、それが“当たり前”になってしまう怖さを強調されていました。

印象的だったのは「まずは寝てください」というシンプルなメッセージ。睡眠不足は脳の判断力や自己制御機能を低下させ、結果的にネガティブな感情に支配されやすくなる。虐待を防ぐには、自分自身のコンディションを整えることも大切、という提案は、あまりに実用的で、筆者も含め思わず頷く参加者たち。

虐待サバイバーの声に耳を傾ける

講座では、嶋守さんが出会った虐待サバイバーの実例も多数紹介されました。中には周りへの影響を考えてインタビューを辞退される方もいたそうです。

母親の機嫌によって日々責められた女性の話やヤングケアラー、兄弟の前で暴力、小学生の子どもが兄弟の世話を一手に担い、給食の残りを家族の夕食にするような生活を強いられたケースなど、虐待の形は決して一様ではありません。

中でも印象に残ったのは、「虐待だったと気づくのは40歳を過ぎてから」という当事者の声。NHKの番組を観ていて、パートナーの指摘で初めて「あれは虐待だったのかもしれない」と気づく人が少なくないそうです。「なぜ自分は生きていていいのか」と、後遺症に苦しむ人たちがいる現実にも触れ、参加者は静かに聞き入っていました。

また、恋愛や結婚、仕事や、推し活を通して前を向いて生きている虐待サバイバーの方々のお話も聴けて良かったです。

また、動画絵本『こころをかんじてみよう』(さく:かぼす、え:Satori)も公開されました。

また、動画絵本『こころをかんじてみよう』(さく:かぼす、え:Satori)も公開されました。

「一人じゃないよ、つながろう」。これは嶋守さんが講座の最後に語った言葉です。孤立は、虐待の温床になりやすい。だからこそ、周囲の大人たちがまず楽しそうに生きている姿を見せることが、子どもたちにとっての希望になる——そんな視点も印象に残りました。

会場となった「コノマチ徳川」(本覚寺)は、地域の中でつながりを育む取り組みを続けています。悩みを抱える人にとって、気軽に足を運べる場所が一つでもあること。それこそが、虐待を未然に防ぐ第一歩になるのかもしれません。 企画展「虐待被害者という勿れ」と同時開催のホスピタルクラウン・大棟耕介さんによる写真展「3つの国の小児病棟で出会った笑顔」は2025年7月14日まで開催中です。ぜひ足を運んでみてください。

企画展「虐待被害者という勿れ」と同時開催のホスピタルクラウン・大棟耕介さんによる写真展「3つの国の小児病棟で出会った笑顔」は2025年7月14日まで開催中です。ぜひ足を運んでみてください。